当车间里的卧式设备以 0.05mm 的精度完成复合材料缠绕时,很难想象半个世纪前,这项工作还需要工人围着工件奔跑,用麻绳和力气对抗材料的 "倔强"。从人工捆扎到四轴联动,缠绕机的进化史,藏着中国制造精度突围的密码。

上世纪 70 年代的工厂里,缠绕作业是不折不扣的 "体力活"。工人抱着浸胶的纤维布,围着圆柱形模具反复奔跑,一天下来能绕出 30 个粗糙的筒形容器 —— 这便是复合材料成型的原始形态。那时的 "缠绕质量" 全凭手感,纤维松紧不一,产品强度差异能达到 40%。

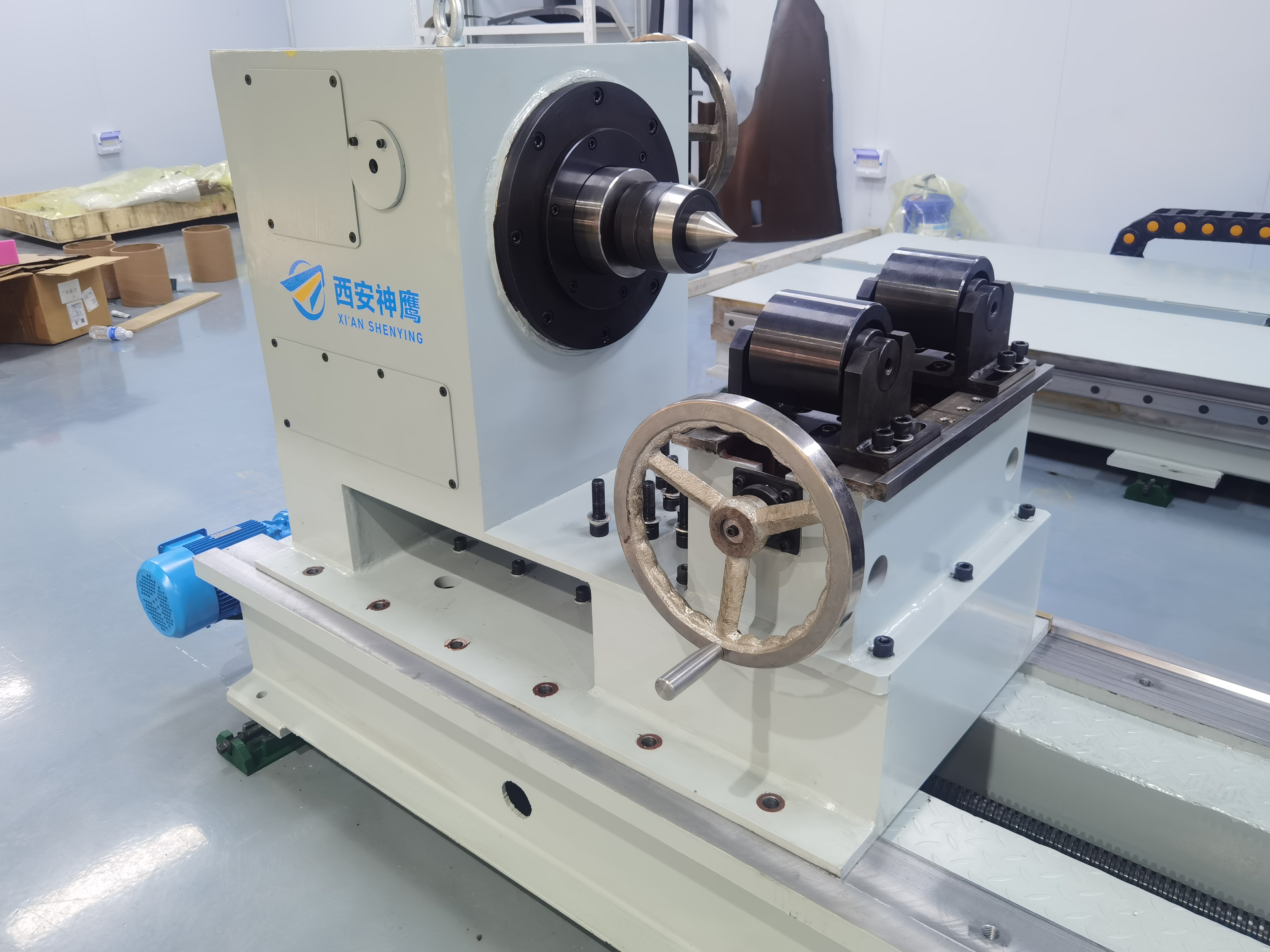

改变始于电机与机械结构的结合。初代半自动缠绕机用最简单的逻辑解决了核心问题:让工件自己转起来。通过主轴带动模具旋转,配合手动送料架,效率提升 3 倍的同时,首次实现了缠绕角度的稳定控制。就像用圆规画圆取代徒手涂鸦,机械第一次让 "均匀" 成为可能。

如今的卧式缠绕设备已实现质的飞跃:主轴转速可在 1-40r/min 精准调节,纵向行程延伸至 5500mm,能轻松应对从 500mm 到 5.5 米的工件。更关键的是,顶尖与尾座的等高误差控制在 0.2mm 内,相当于两根头发丝的直径 —— 这种精度,让大型复合材料构件的强度偏差缩小到 5% 以内。

传统缠绕机有个尴尬的短板:换模具的时间比实际缠绕还长。单工位设计导致 30% 的工时浪费在等待上,就像面包师烤完一炉才能准备下一炉,效率始终受限。

双工位设计的出现,彻底打破了这种 "单机独奏" 的模式。将两个独立缠绕系统集成在同一龙门架下,当 A 工位进行碳纤维缠绕时,B 工位可同步完成玻璃纤维的浸胶准备。通过四轴联动控制(主轴回转 / 小车移动 / 伸臂伸缩 / 丝嘴翻转),两个工位既保持节奏一致,又能各自微调参数,切换时间从 15 分钟压缩到 30 秒。

这种 "并行作业" 的智慧在细节处更见功力:每个工位配备 12 套独立张力控制装置,能在 5-20N 范围内精准调节。缠薄壁件时像捏豆腐般轻柔,处理高强度构件时又如打铁般稳固,就像两位经验老到的工匠协作,既保持默契又各有侧重。

翻开技术档案,那些看似枯燥的参数,实则是缠绕机进化的里程碑:

· 0.01mm 的执着:横向进给分辨率达到 0.01mm,意味着丝嘴移动的精度相当于在指甲盖上刻字。这种精度让复合材料的纤维排列误差控制在肉眼不可见的范围,强度提升 20%。

· ±1℃的温控艺术:热压辊表面温差≤3℃,在盛夏车间里营造出恒温 "小气候"。预浸料的树脂活化温度始终稳定,避免了因局部过热导致的性能衰减。

· 50-4000N 的力控智慧:热压辊压力可在 50N 到 4000N 间无级调节,轻时能呵护脆弱的泡沫芯模,重时可压实高强度纤维 —— 就像工匠的手掌,既能抚过丝绸,也能紧握钢钎。

这些参数的背后,是从 "能缠上" 到 "缠得好" 的认知升级。就像书法从 "把字写对" 到 "写出风骨",缠绕机终于理解了材料的 "脾气"。

现代缠绕机最惊人的进步,是从 "执行者" 变成了 "思考者"。通过数控系统,设备能记住每一个工艺细节:

· 全程数据记录:张力、压力、温度等参数每秒钟更新一次,形成完整的 "数字病历",工件出问题时可回溯到任意时间点的状态。

· 断点续缠能力:突然断电后重启,机器能精确回到中断前的位置,继续未完成的缠绕 —— 就像作家续写中断的手稿,笔迹、节奏丝毫不差。

· 自动纠错机制:布带偏移超过 0.5mm 时,纠偏机构会立即响应;张力波动超出 3% 范围,系统自动调节磁粉制动器 —— 相当于给机器装上了 "眼睛" 和 "神经反射"。

操作台的设计也藏着人性化巧思:随缠绕小车同步移动,避免工人在 8 米长的设备旁来回奔波;17 寸触摸屏将复杂参数转化为直观曲线,让经验不足的操作者也能快速上手。

缠绕机的终极进化方向,是成为 "工艺专家"。现在的系统已能根据工件材质自动推荐参数:缠压力容器时选择测地线缠绕,确保应力均匀;做锥型件时切换非测地线模式,避免纤维堆积。

更值得期待的是,设备正从独立运行走向智能互联。预留的数据接口可与管理系统对接,实现远程监控和工艺优化。就像老工匠带徒弟,每台机器的经验都能成为整个工厂的财富。

从人工绕圈到智能缠绕,变化的不仅是设备,更是制造业对 "精准" 的理解。当 0.05mm 的跳动误差、±1℃的温度控制成为常态,我们看到的不仅是一台机器的进化,更是一个行业从粗放走向精密的缩影。下一次,当你看到火箭箭体、高铁部件时,或许会想起:它们诞生的第一步,是被一台懂得 "温柔发力" 的缠绕机,用最精准的方式拥抱过。

(互动时间:你觉得未来的缠绕机能学会哪些新技能?评论区聊聊~)

关注微信公众平台

微信二维码